Dos que estão no erro e não sabem (ou preferem nem saber)

Entre o efeito manada e os discursos de ódio existe uma grande responsabilidade dos formadores de opinião.

Entender a crise que desconforta qualquer brasileiro minimamente consciente das incoerências vividas pelo país, nos âmbitos político e econômico, vai muito além de uma análise da política e da economia. O que mais preocupa, ao menos no ponto de vista desse que vos escreve, é a crise na esfera da moralidade social.

A medida em que a militância virtual abrangeu a participação nas discussões políticas, evidenciou também uma face sombria do comportamento social. A superação da timidez, mediada pela segurança que um aparelho com acesso à rede proporciona, faz emergir as mais variadas formas de intolerância e discursos de ódio. O clima de insatisfação política, dicotomia ideológica (direita x esquerda) e despautério discursivo, nos dão a impressão de que os valores humanos pouco evoluíram desde o século passado.

Abandonando um pouco as preocupações relacionadas ao destino que nos aguarda, eleva-se a questão: como chegamos até aqui? É evidente que alguém ou alguma coisa fomenta esse espectro neofascista, que agora mostra seus dentes com raiva e confiança. Seria difícil apontar somente um precursor desse fenômeno tão complexo, num ambiente tão multiforme como o Brasil. Mas, certamente, há uma influência indeterminada dos chamados “formadores de opinião” na relação dos indivíduos com o senso coletivo. Entender como reagimos à autoridade de “especialistas” pode nos dar algum parâmetro sobre a questão.

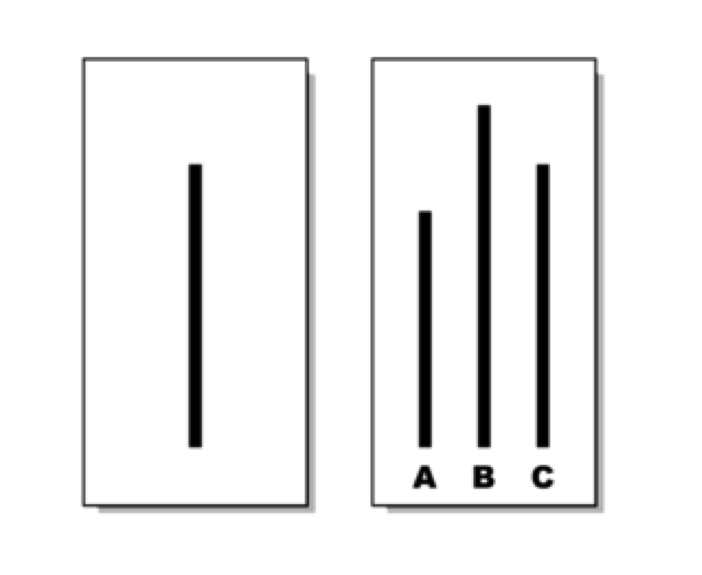

Nesse sentido, é válido mencionar o experimento do psicólogo e sociólogo polonês Salomon Asch durante a década de 1950, que consistia em inserir um voluntário numa sala com 7 outros supostos voluntários (que na verdade eram atores) para um teste de acuidade visual. Eram apresentadas duas figuras, a primeira com uma linha vertical e a segunda com três linhas, e as pessoas na sala deveriam dizer qual linha da segunda imagem tinha o comprimento semelhante com o da primeira, conforme a imagem abaixo:

O teste era simples e a resposta certa era óbvia, a estimativa de respostas erradas nesse tipo de teste é de menos de 1 em 35 (menos de 3%). Porém, os resultados foram assombrosos. O que o estudo de Asch realmente queria avaliar era o efeito da pressão social na conformidade, numa época em que as telecomunicações experimentavam crescentes avanços e, desde então, já havia a preocupação do poder de influência que a mídia poderia exercer na população.

Imagine que você é o voluntário real, que era sempre um dos últimos a responder. As duas primeiras perguntas eram respondidas corretamente por todos, pra te deixar mais a vontade. A partir da terceira pergunta o primeiro avaliado dava uma resposta claramente errada. Você pensa “que idiota”. Mas ai o segundo também erra, e depois o terceiro, e todos erram até chegar em você, que confia na sua visão e dá a resposta que lhe parece evidente. Todos olham para você. Muito estranho.

Na rodada seguinte a mesma coisa. A medida que você, voluntário, respondia corretamente, contrariando os demais, todos o olhavam. Você tem certeza da resposta, mas como podem todos estarem errados e você estar certo? Na próxima rodada você já não tem tanta certeza, começa a ficar angustiado e se perguntar se sua visão está realmente boa. É constrangedor responder diferente de todo mundo. Você passa então a errar de propósito, só pra não discordar dos demais.

Como e até que ponto as forças sociais moldam as opiniões e atitudes das pessoas? Foram 123 voluntários reais que participaram da pesquisa, dos quais: 75% escolheram a alternativa errada ao menos uma vez; 37% erraram a maioria das respostas; 5% deles acompanharam a opção incorreta todas as vezes. O teste também mostrou que a discrepância do erro não interferia no resultado. Ou seja, o absurdo do erro não diminuía a taxa de adesão do participante à unanimidade do grupo.

Outro teste, ainda mais estarrecedor, foi realizado pouco tempo depois por um discípulo de Salomon Asch, o psicólogo americano Stanley Milgram. Ele fez parte da equipe que realizou o experimento mencionado acima. O que sua pesquisa revelou foi o assustador comportamento que transforma pessoas comuns em malvados algozes, capazes das maiores atrocidades.

Milgram acreditava que qualquer situação potencialmente persuasiva poderia levar pessoas comuns a abandonarem seus princípios morais e cometerem as piores barbaridades. E em 1961 seu experimento provou isso. Imagine-se novamente convidado, através de um anúncio de jornal que oferecia na época US$4,50 aos interessados, para uma experiência que mediria, dessa vez, a interferência da punição nos processos de aprendizagem.

Tendo aceito, você se encaminharia a um laboratório da Universidade de Yale onde um sério pesquisador num imponente jaleco cinza lhe explicaria os procedimentos: um sorteio definiria quem seria o Professor e o Aluno. O primeiro faria uma série de perguntas pré-definidas ao segundo e, a cada erro, um choque elétrico de pequena intensidade (15 volts) seria aplicado através de uma máquina acionada pelo próprio Professor. A cada erro a carga a aumentaria em 15 volts, até o limite de 450 – uma carga perigosa e potencialmente fatal.

No sorteio você é determinado à função de professor, se livrando da possibilidade de ser eletrocutado. O pesquisador (na verdade um ator) amarra o aluno (outro ator) numa cadeira onde os eletrodos são conectados. Antes de começar você recebe uma carga mínima de 45 volts, somente a título de curiosidade, uma incômoda agulhada que não lhe causa nenhum dano. Você é levado então a uma sala onde encontra-se um aparelho com trinta botões enfileirados, cada um com uma potência diferente de choque. Pronto! Vamos começar a experiência.

Você inicia uma série de perguntas, das quais o aluno acerta as primeiras. Depois começa a errar e o pesquisador lhe ordena que aplique, progressivamente, as descargas. Você começa a ficar apreensivo com os gritos e gemidos que vem da sala ao lado, afinal você é quem está infligindo aquela dor a uma pessoa que nem conhece. 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180 volts… os gritos ficam cada vez mais intensos, suas mãos começam a suar, seu estômago se contrai. 225 volts e o aluno começa a chutar a parede, ele pede pra sair. Nessa altura você também pede pra sair, mas o pesquisador com autoridade apenas profere: continue! 325 volts e você está completamente desconfortável e pede novamente ao pesquisador para interromper a sessão. Este dessa vez lhe diz: é preciso que você continue, os choques não causam nenhum dano permanente aos tecidos.

Por volta dos 405 volts o aluno já nem responde. O pesquisador diz: a ausência de resposta deve ser interpretada como erro, prossiga. Assim você libera as três últimas descargas e pensa que poderia ser você no lugar do estranho do outro lado da parede, apenas um sorteio definiu que não seria você a ser amarrado na cadeira. Felizmente, era tudo uma encenação, cujo único desavisado era o voluntário no papel de professor.

O único que tomou um choque real foi você, naquela amostra grátis do início. E os reais objetivos do experimento eram ver em que momento o voluntário manifestaria pela primeira vez seu desejo de encerrar sua participação na pesquisa, e ao ser submetido à autoridade do pesquisador, verificar qual o seu limite final. Esse tipo de experimento não é mais permitido hoje em dia, pois levanta sérias questões éticas e inflige uma séria angústia aos voluntários.

Milgram, em sua estimativa a partir da opinião de outros estudiosos, imaginava que 1,2% dos participantes iria até o fim. Entretanto, deparou-se com a assustadora obediência de 26 dos 40 voluntários. Nada menos que 65%. Nenhum desistiu antes dos 300 volts. O mais impressionante é que não havia nenhum motivo aparente para essa obediência a uma suposta autoridade que fora estabelecida minutos antes do experimento começar. Não havia nenhuma razão anterior que sugerisse a obediência do voluntário com o pesquisador.

Vamos voltar para nossa realidade, para os discursos de ódio e para os influenciadores. O que a história e a psicologia social nos mostra é uma grande proximidade entre civilidade e a barbárie. O Brasil foi marcado durante muito tempo por um contexto social autoritário, e ainda hoje é predominante a autoridade exercida por jornalistas, políticos e outras figuras públicas. Essa ambiência de ódio maniqueísta é, em grande parte, responsabilidade dos comunicadores formadores de opinião que se aproveitam do clima de ódio para se autopromoverem, utilizando um discurso que legitima qualquer incoerência a fim de derrotar o inimigo público do momento.

Isso vem alimentando o fantasma do discurso fascista, e detrimento da opinião de pessoas que acreditam estarem no meio de uma crise terrível. Porém, os estragos da incursão nazifascista pela Europa demonstram os perigos de cutucar certas ideias, principalmente em vista de objetivos mesquinhos, como vencer esse ou aquele inimigo eleitoral. Os registros mostram que a punição é severa àqueles que se abraçam com o que há de mais sombrio na humanidade, a fim de alcançar interesses pessoais. A opinião pública não pode ceder a esses interesses. É indispensável aplicar uma dose de autonomia cognitiva, desde as raízes do sistema educacional, para revertermos esse quadro de incerteza moral. É preciso o envolvimento de todos interessados em incentivar a autonomia de opinião num país ideologicamente tão fragilizado.